blog

a margine di un festival, firenze

Firenze, 6 – 7 giugno, la Repubblica delle Idee, seconda edizione.

Immagini a margine del festival. (E comunque a me Renzi non m’ha mai convinto….).

ho incontrato la donna kamikaze

KABUL - Ho incontrato la donna kamikaze un giorno di sole e di polvere, in un piccolo santuario, oltre una piccola porta di legno, in una strada che non saprei ritrovare nel labirinto della vecchia Kabul. Mi si è avvicinata tra una folla di donne, accanto al sarcofago di un santo, una tomba di marmo coperta di tessuti con scritture dorate. Da quel momento non ho avuto pace, lei mi segue ancora nel pensiero. Non so se sia viva o morta. Le sfuggo e la cerco, mi spaventa e mi attrae. La ritrovo negli sguardi di tante donne in Afghanistan. Immagino la sua ombra magra, allucinata, sgomitare nelle strade intasate, infilarsi tra i carretti e il filo spinato, saltare sugli autobus in partenza infilandosi tra le porte appena socchiuse.

KABUL - Ho incontrato la donna kamikaze un giorno di sole e di polvere, in un piccolo santuario, oltre una piccola porta di legno, in una strada che non saprei ritrovare nel labirinto della vecchia Kabul. Mi si è avvicinata tra una folla di donne, accanto al sarcofago di un santo, una tomba di marmo coperta di tessuti con scritture dorate. Da quel momento non ho avuto pace, lei mi segue ancora nel pensiero. Non so se sia viva o morta. Le sfuggo e la cerco, mi spaventa e mi attrae. La ritrovo negli sguardi di tante donne in Afghanistan. Immagino la sua ombra magra, allucinata, sgomitare nelle strade intasate, infilarsi tra i carretti e il filo spinato, saltare sugli autobus in partenza infilandosi tra le porte appena socchiuse.

È successo dopo mesi di viaggio dal confine dell´Iran a quello cinese sulle nevi del Pamir, un viaggio compiuto da sola, affidandomi al buon senso della gente del posto ed evitando con cura i luoghi pattugliati dai militari. Cercavo luoghi sacri, taumaturghi erranti, nomadi e storie di donne, e in quella porticina che dà sulla strada della vecchia Kabul vedo entrare donne, fagotti plissettati che vanno sotto il nome di burqa. La soglia è piccola, devo chinarmi, l´ambiente è soffocante ma si riempie di altri corpi ancora. Dentro è penombra ma fuori il sole è allo zenith, i muezzin chiamano alla preghiera di mezzogiorno. L´ora in cui Kabul respira di sollievo. L´incubo quotidiano è finito. Qui i kamikaze si fanno esplodere al mattino. Lo fanno per arrivare in paradiso all´ora di pranzo, in tempo per banchettare col Profeta.

Sono vestita all´afgana, ho una veste lunga e nera, col velo che copre i capelli ma lascia libero l´ovale della faccia. Sotto ho il mio taccuino e la mia Leica. Non oso toccarli. Le donne mormorano preghiere, scoprono i volti bruciati dal sole d´alta quota, si tolgono il burqa, mostrano bellezza e sofferenza, si cercano, si toccano, liberano tra loro una complicità sensuale. Poi, dopo qualche minuto, una bambina col velo bianco, la divisa della scuola, mi nota, tocca il mio viso e si mette a piangere. «Perché piangi?» le chiedo in lingua dari. «Perché sei straniera e porti il velo, come noi». È allora che la diga si rompe, la voce corre, sono una cristiana che ama l´Islam, e tra le altre donne si innesca una reazione a catena fuori misura. Il mio corpo è già reliquia, vi strisciano contro, lo baciano, vi depongono caramelle e banconote per santificare qualcosa di loro e poi infilarsela nelle tasche o nei reggiseni. Cercano barakà, la benedizione, perché sono un´ospite e mi sono fidata. Piangono, asciugano le lacrime, si soffiano il naso nei burqa, mi infilano le dita inanellate nei capelli, mi sfiorano la guancia col dorso delle mani. Una di loro esige da me la grazia speciale di avere figli. Come in un sogno. Sono in ostaggio, ma non mi oppongo, mi affido. Sono in imbarazzo, ma sorrido. Tutto quello che ho cercato in mesi di lavoro mi piomba addosso all´improvviso. Dal ruolo di testimone invisibile a quello, non voluto, di protagonista al centro di un culto. “Volevi gli uomini di Dio? Guaritori erranti? Donne in estasi?” chiedo a me stessa quasi ad alta voce. “Eccoti accontentata…”. Credendo che io stia pregando le donne alzano le mani al cielo.

Tra le tante che mi stanno addosso ce n´è una che non sorride né piange. Il suo velo è buttato senza cura sopra i capelli maltinti di hennè. Un corpo magro, le sopracciglia accentuate da un segno maldestro di kajal. Cerco di sottrarmi al suo contatto fisico. Ma lei mi stringe verso il muro, come per isolarmi dalle altre e si sbottona il vestito per mostrarmi qualcosa. Mi aspetto una ferita, e invece vedo il suo corpo magro impacchettato in una maglia di cilindri verticali legati da fili elettrici.

Non capisco, forse non voglio capire. Penso alle armi di un agente segreto, all´autodifesa di una donna più emancipata. Ma le cose che ha intorno alla pancia non sono pistole, è dinamite. Sembra un´insegnante delle elementari invecchiata troppo presto. Quanti anni avrà: trenta? Cinquanta? Da dove viene? Dove sta andando? Perché mostra proprio a me la sua macchina di morte? Fingo di non aver capito. Le chiedo: «Dove sono i tuoi figli?». Il modo con cui volta la testa mi gela. Vuol dire che non ne ha più. Forse sono morti. Smetto di chiedere. Le domande si fermano sulle labbra. Ho paura, guardo altrove. Dico a mia volta: «Man se farzand daram», ho tre figli maschi. È la frase che meglio mi protegge in questo Paese. Il mio mantra, il mio lasciapassare, il mio elmetto in kevlar, la mia personale guardia del corpo. La donna che fa figli maschi qui è una donna vera, rispettata. Nella valle di Khost, durante un matrimonio, mi hanno quasi festeggiata per questo. Ora la pelle della donna è sudata, pallida, gli occhi sono folli, stanchi, freddi, asciutti. Sento il suo gomito ossuto, i muscoli duri delle cosce.

La guerra ha portato a questo. La morte è un affare fiorente in Afghanistan. La carne umana è in vendita, diventa arma che si fa esplodere. Stragi a opera di kamikaze. Rapimenti di bambini e di adulti sospettati di avere risparmi. Omicidi su richiesta. «Duemila dollari – mi hanno detto amici afgani – sono la tariffa per uccidere qualcuno, e tutti sanno come trovare un sicario». Anche i kamikaze fanno lo stesso, per comprare la casa alla famiglia o saldare un debito. Economia di guerra, non martirio.

Sento ogni fibra del mio corpo e ho la certezza incosciente che non accadrà nulla. Eppure temo che le parole possano svegliare qualcosa, far tremare la corda di un nervo, spezzare il filo della sua follia. Così cerco di esprimere uno sguardo indifferente per sorvolare la sua faccia piatta piena di rughe, le mezzelune nere delle unghie, la cintura sfatta della borsetta, l´odore del sapone e l´acido del suo respiro. Intorno le altre donne non si sono accorte di nulla. Continuano a ignorare il santo per guardare me, affascinate, piangendo.

Esco a fatica. Lei mi segue, mi aderisce come un´ombra. Fuori, una barriera di burqa in nylon con macchie di respiro all´altezza delle labbra. Anche queste mi stringono. «Guardatela – dice una di loro – una issawì che ama l´Islam! Una haredzì che ama l´Afghanistan!». Issawi vuol dire “seguace di Issa”, il Cristo. Haredzi significa straniero. Ecco, io sono questo per loro. Infedele e straniera, eppure ho una faccia, odore, occhi, voce. Sono occidentale, eppure non sono chiusa in un blindato, non sto dietro il mirino di un mitra.

Mi allontano senza salutare, come per dire “non c´entro”, “non c´ero”. Non dico nemmeno “Khoda Hafez”, che Dio si ricordi di te, l´arrivederci degli afgani. Ma lei mi segue. Cammino lentamente per comunicare una tranquillità che non ho, lo faccio con passi lunghi, per seminarla. Ne esce una camminata abnorme. Scherzo con venditori ambulanti, mi infilo nella folla senza voltarmi e senza fretta apparente, per non far vedere che la mia è una fuga. Passo davanti agli ultimi Sikh della città che, con dadi e conchiglie, predicono il futuro alle musulmane al riparo di grandi ombrelli. Stavolta mi giro, lei non c´è. E Kabul ridiventa reale, con la sua puzza di fogna, le grida dei bambini di strada che danno manate sui blindati che passano come sul culo degli asini, il ronzio degli elicotteri d´assalto che volano così bassi che il soffio delle loro eliche spaventa i pappagalli verdi sugli eucalipti. Kabul, con i carillon dei gelatai ambulanti che strillano Per Elisa e Jingle Bells, vittoria sui divieti talebani contro la musica.

Cerco di mimetizzarmi nel passo disinvolto delle donne afgane, un linguaggio mimetico del corpo che ho imparato ad assumere in fretta, anche per la mia incolumità. Ma stavolta la paura si è insinuata in me senza che me ne rendessi conto, è già diventata riflesso fisiologico. Bagnerò il mio letto quella notte, e da allora non riuscirò a dormire che a brevi intervalli.

Ora riconosco i luoghi. Torno d´istinto nel quartiere dei musicisti, dove ho il mio dentista privato. Un santuario con chiodi magici piantati sullo stipite della porta, ogni chiodo guarisce un dente. Poi trovo un barbiere con una foresta di capelli abramitica che mi invita a bere un tè e mi svela allegramente di avere interpretato Osama Bin Laden in un film. L´Afghanistan è così, dalla tragedia alla farsa nel giro di un´ora.

Non so più dove ho fatto quel terribile incontro. Il mio sentimento per quella donna è un grumo fatto di pietà, condanna e paura. So che se la denunciassi non mi crederebbero, oppure partirebbe una rappresaglia di sangue. Sparisce l´ultimo raggio porpora sulle cime immacolate dell´Hindukush. Le luci tenui nelle case d´argilla si accendono sui colli che ora paiono il presepe di Betlemme. Un asino porta in salita una donna incinta con un´ombra accanto. Pare quella di Giuseppe, il falegname. E intanto la donna imbottita d´esplosivo, da qualche parte, si toglie la “cintura del martirio”, come la chiamano gli estremisti dell´Islam, e srotola per terra la trapunta colorata nella sua casa senza figli. Ma non dorme.

di MONIKA BULAJ

da Repubblica di oggi, 7 aprile 2013

Anija - la Nave

Racconta di “avere costruito la storia con immagini che stavano già lì”, che non “si è trattato di riorganizzare” il materiale di archivio, foto e filmati, ma “come sempre si tratta di saper scegliere”.

Roland Seiko, documentarista albanese, da tempo italiano e impegnato presso l’Istituto Luce, ha raccontato in modo magistrale, in un film, ancora prima che un documentario, un storia che ha vissuto da protagonista: quella dell’Esodo – come lo chiama chi lo ha vissuto – che dal 1991 portò migliaia e migliaia di suoi connazionali in Italia, liberi per la prima volta dopo 40 anni di isolamento dal mondo, da quello Occidentale, ma anche da quello comunista a cui comunque facevano riferimento.

Il film è “Anija – La Nave”. La nave è la Vlora, quella su cui nell’agosto 1991 viaggiarono gli albanesi che dal porto di Durazzo partirono con poco o niente addosso, alla ricerca di qualcosa che viene ancora prima di ‘una nuova vita’. “Pane e acqua; solo questo – dice un bambino biondo e magrissimo, a tavola -. Niente frutta. Non c’è frutta in Albania”.

Rolanda Seiko, spulciando tra gli archivi, fa un lavoro stupendo: raccoglie filmati e fotografie di quelle agghiaccianti giornate. Scene di massa, di gente accalcata come in un formicaio su rottami di navi che faticano a muoversi. In mezzo a questo esodo collettivo, a questa Storia (quella con la maiuscola), Roland ha la sensibilità, l’occhio, di andare a cercare la storia dei singoli, di un uomo arrampicato e in bilico su una fune con le ciabatte infilate nelle braccia per non perdere il suo solo bagaglio, di una ragazza con la maglia a strisce bianche e rosse che scende dal pullman agitando le braccia in segno di giubilo, di tutti questi volti scarni e segnati che spuntano tra le dita di una mano che fa il segno della vittoria.

Roland era con loro, eppure rimane in un silenzio efficacissimo nel racconto di queste storie, semplicemente le compone con grazia, con discrezione, andando a togliere, piuttosto che ad appesantire. Senza orpelli e senza retorica. E tu che guardi, tocchi con mano una storia vicinissima, nel tempo e nella distanza chilometrica, ma che abbiamo in gran parte rimosso.

C’è una foto di un mio amico in questo documentario, una sola ma che di suo è un racconto nel racconto, un film nel film. A lui devo la fortuna di avermi fatto conoscere l’Albania. Con gratitudine.

Congo, allora Zaire. 1990

“Ho speso una settimana della mia vita a Goma. Ho fatto il viaggio sul traghetto della birra Primus, tra Goma e Bukavu. La stiva era piena di bottiglie piene, la nave era immersa nell’acqua quasi interamente e almeno 500 persone erano sul ponte, cosi fitte da tenersi in piedi l’un l’altra. Bianco, brillavo tra i neri; ne sono stato l’intrattenimento per l’intero viaggio. Poi sono rientrato a Goma bordolago, su un furgoncino pickup, accatastato con altri 20, viaggiando per tutta la notte e un giorno intero, in mezzo a nient’altro che banani, una foresta di banani, ogni tanto una casupola-bar e a ciascuna di queste una sosta per bere e fumare.

Da Goma poi sono partito verso nord, su quella strada in salita, fatta di curve e sassi, verso Butembo, lasciando il Virunga sulla destra. Non sapevo quanto tempo avrei impiegato per raggiungere l’obbiettivo che mi ero dato: in sei settimane dovevo arrivare a Kinchasa, la capitale dello Zaire perche c’era il mio aereo del ritorno. Era un paese grande come un continente, senza un solo chilometro di asfalto. Non una linea del telefono, rara la corrente elettrica.

Mai prima di quel viaggio avevo avuto testimonianza di quei luoghi. Nel 1990 non c’erano guide se non una generica Lonely Planet dell’est Africa con quasi niente. Internet era una roba da fantascienza. Mai dopo quel viaggio ho saputo di qualcuno che ci sia stato, mai ho più ho respirato quell’aria nei racconti freschi di qualche viaggiatore.

Quell’Africa è stata uno shock totale per me, cosi forte che, tornandoci ora sopra col pensiero, mi accorgo di aver memorizzato immagini e sensazioni in modo indelebile.

So perfettamente cosa mangia Francesca (ugali na nyama…), gli odori che sente, le attese, i tempi delle trattative, quelli degli spostamenti, i ritmi obbligati dei pensieri e delle relazioni, così ciondolanti e imprevedibili che tanto mi divertivano e, a volte, mi facevano sentire terribilmente solo.

Io vagavo senza meta, o forse ero fermo lasciando che il mondo mi scorresse attorno, godendo di quell’umanità che come dell’acqua calda sotto la doccia”.

LL

non si uccidono così anche i cavalli?

La Marisa non stava mai ferma. Le bastava la grande cucina di casa per muovere quattro passi di danza nel tragitto tra stufa e tavolo da pranzo, con in mano la pentola della pasta scolata. Anselmo, capricorno e uomo di pochi fronzoli, scuoteva la testa e lasciava correre. Raccontava la Marisa che subito dopo la guerra si ballava nei rioni, facendo spazio tra le macerie delle case, tanta era la voglia di divertirsi. Anselmo ce la portava ma non ballava. Al massimo qualche lento. Allora lei piroettava con Gaetano o chi ci sapeva fare. E Anselmo stava a guardare.

Il mio ricordo si rifà a una balera romagnola: Riccione o giù di lì. Mi ci portarono una sera con gli Scagliarini e figli. Un sonno e una noia da morire. Però, al ritorno, in macchina, pare che io, bambinissima, mi sia addormentata cascando con la testa sulla spalla di Stefano, più ragazzino. Pare che il giorno dopo, quando me lo raccontarono, io mi sia vergognata Da morire: Stefano era un gran bel cinno e a me piaceva assai.

Poi c’è l’eco di un altro ricordo: Anselmo che racconta di una serata in cui ci scappò di mezzo la Wanna Marchi la quale si fece persino pagare le consumazioni; ancora non aveva fatto fortuna (e sfortuna) con le alghe, si vede. Ma è un’eco di memoria lontanissima e magari l’ho solo sognato.

Sembra che anche altri abbiano avuto l’immaginario infantile segnato da quei luoghi. Il fotografo Gian Luca Perrone, che ha qualche anno meno di me – dice la sua biografia -, inaugura una mostra giovedì 24 gennaio al Padiglione dell’Esprit Nouveau, fuori dalla Fiera. Rivedo i miei ricordi nelle sue foto (qui ne riporto una). La mostra, l’andrò a vedere.

Il mio grande sogno rimane quello di una mega-balera in piazza Maggiore, sul crescentone a Ferragosto, i tavolini intorno e i camerieri con la camicia bianca. Per una maratona di ballo fino a mattina: vinca chi ha più fiato. Ma i comitati anti degrado avrebbero qualcosa da dire……

"se eri come me, volevi conoscere tutto quello che ti eri perso"

“Quando finì la guerra ero un ragazzo di 19 anni. È difficili oggi rendersene conto, il clima oggi è talmente diverso, chi come me ha quel vissuto lo capirà, chi non l’ha avuto si metta nei panni di ragazzi che dai quattordici ai diciannove anni hanno avuto solo paura. Per cinque anni della tua adolescenza e maturazione, paura. Di bombe e di rastrellamenti. Anche se andavi a scuola e davi esami stavi attento alla sirena per correre nel rifugio, non c’era vita di frequentazione, non ci si vestiva per comunicare qualcosa agli altri, ci si copriva, anche lì per difenderci e basta. Non potevamo contare sul tempo. Ti rendi conto di cosa significa se hai vent’anni? Finito questo periodo, cosa poteva fare un ragazzo con quei cinque anni di adolescenza perduta, se non recuperare avidamente tutto quello che non aveva conosciuto prima? Se eri come me, volevi conoscere tutto quello che ti eri perso. Intanto, avevi comperato una macchina fotografica da quattro soldi, uscivi e fuori c’era la gente che come te non aveva più paura, e cercava altra gente, e la frequentavi, la vedevi e la documentavi, perché era una cosa nuova, appassionante”.

“Quando finì la guerra ero un ragazzo di 19 anni. È difficili oggi rendersene conto, il clima oggi è talmente diverso, chi come me ha quel vissuto lo capirà, chi non l’ha avuto si metta nei panni di ragazzi che dai quattordici ai diciannove anni hanno avuto solo paura. Per cinque anni della tua adolescenza e maturazione, paura. Di bombe e di rastrellamenti. Anche se andavi a scuola e davi esami stavi attento alla sirena per correre nel rifugio, non c’era vita di frequentazione, non ci si vestiva per comunicare qualcosa agli altri, ci si copriva, anche lì per difenderci e basta. Non potevamo contare sul tempo. Ti rendi conto di cosa significa se hai vent’anni? Finito questo periodo, cosa poteva fare un ragazzo con quei cinque anni di adolescenza perduta, se non recuperare avidamente tutto quello che non aveva conosciuto prima? Se eri come me, volevi conoscere tutto quello che ti eri perso. Intanto, avevi comperato una macchina fotografica da quattro soldi, uscivi e fuori c’era la gente che come te non aveva più paura, e cercava altra gente, e la frequentavi, la vedevi e la documentavi, perché era una cosa nuova, appassionante”.

Con la fotografia, dopo quella terribile guerra, Nino Migliori trovò la libertà. Di non avere paura. Di conoscere. La sua fotografia degli anni ’50 è neorealista: la gente del sud, la gente della sua Emilia.

Con la mostra di Nino Migliori a Palazzo Fava noi conosciamo la libertà della fotografia, libertà di partire dal neorealismo, che il linguaggio fotografico porta in sè (fermare l’immagine, fermare il momento….), e da lì viaggiare verso mille sperimentazioni, mille percorsi di conoscenza. La libertà di esplorare mondi lontani dentro un barattolo di vetro. Trasfigurare.

Se non ci fosse la fotografia sarei molto più triste. E meno libera.

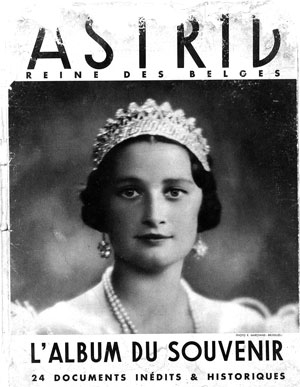

astrid

Astrid di Svezia

Astrid di Svezia

Stoccolma, 17 novembre 1905 – Küssnacht, 29 agosto 1935

Nata principessa di Svezia, fu regina dei belgi come consorte di Leopoldo III del Belgio.

Astrid era la terza figlia del principe Carlo duca di Västergötland, fratello del re Gustavo V, e della principessa Ingeborg di Danimarca. Il padre fu rovinato economicamente dalla prima guerra mondiale, per cui Astrid, le sue sorelle e il fratello minore Carlo ricevettero un’educazione non adeguata al loro rango. Quando giunse in Belgio come sposa del principe ereditario, Astrid non sapeva una parola di francese, ma si impegnò a fondo per colmare velocemente questa sua lacuna.

Incontrò Leopoldo del Belgio, durante un viaggio ufficiale che il principe fece in Svezia nel 1926. Il matrimonio civile fu celebrato a Stoccolma il 4 novembre, mentre quello religioso il 10 novembre successivo a Bruxelles.

Dopo il viaggio di nozze nel Mediterraneo, la giovane coppia si stabilì al palazzo Belvedere di Bruxelles. Astrid accompagnò Leopoldo nei suoi viaggi ufficiali in Indonesia, in India e in Congo, ma la sua attività fu prevalentemente quella di occuparsi di opere di genere caritatevole e sociale in favore dell’infanzia, delle donne in difficoltà e per promuovere l’istruzione negli strati più poveri della popolazione.

A seguito della morte del re Alberto I, avvenuta il 17 febbraio 1934 a causa di un incidente alpinistico, Leopoldo ed Astrid divennero re e regina dei belgi il 23 febbraio dello stesso anno. Nei primi mesi del 1935, quando una forte crisi economica colpì il Belgio, la regina organizzò al palazzo reale una raccolta di vestiario e di viveri destinati ai ceti più bisognosi. Questa iniziativa venne pubblicizzata con una lettera aperta conosciuta come L’appello della regina.

Astrid morì il 29 agosto del 1935 a Küssnacht, sul lago di Lucerna, in Svizzera, a causa di un incidente automobilistico.

La regina Astrid, che aveva 29 anni, era in vacanza a Lucerna con il marito, re Leopoldo, nell’agosto di quell’anno. La mattina del 29 la coppia reale decide di compiere una gita sulla vettura decapottabile. Verso le 9 l’auto (non si sapranno mai le cause esatte) esce di strada a Küssnacht e finisce violentemente contro un albero prima di infilarsi nel lago. Astrid nell’impatto muore sul colpo mentre il marito (che era alla guida) e una guardia del corpo escono illesi dall’incidente.

Esso avrà una grande risonanza in tutta Europa.

La bara con la regina partirà con un treno speciale per Bruxelles la sera stessa.

Astrid era molto popolare, giovane e fotogenica. Le circostanze della morte non furono molto dissimili da quelli della principessa Diana d’Inghilterra. Il luogo dell’incidente, dove fu eretta 6 mesi dopo una cappella, divenne luogo di pellegrinaggio. Ancora ai giorni nostri è segnato da una piccola cappella, ben visibile ai lati della strada cantonale.

Io ho trovato la sua storia ammuffita e mangiata dall’umidità allo Jeu de Balle. L’ho comprata per 5 euro. Quanto poco valgono le vite di re e regine. Figuriamoci le nostre.

bestiario

Al 31 ottobre 2011 la popolazione mondiale ha raggiunto la soglia di sette miliardi di abitanti.

Numerosi ricercatori sostengono, in accordo con la teoria della catastrofe di Toba, che attorno al 70.000 a.C. l’intera specie umana fu decimata da un terribile cataclisma naturale che la ridusse a poche migliaia di individui. Durante l’Impero Romano, tra il 300 ed il 400 d.C., la popolazione mondiale è stata stimata tra i 55 e i 120 milioni di abitanti. Nel 1340 la popolazione Europea si attestò attorno ai settanta milioni di individui, mentre alla nascita della dinastia Ming (1368) quella Cinese contava circa sessanta milioni di abitanti. La pandemia della Morte Nera, che colpì nel corso del XIV secolo il mondo allora conosciuto, ridusse presumibilmente la popolazione umana da 450 a 350-375 milioni di abitanti. La colonizzazione europea delle Americhe contribuì fortemente al futuro sviluppo della popolazione mondiale. Durante la rivoluzione industriale, i progressi della medicina e l’aumento della qualità della vita nei paesi sviluppati portarono alla cosiddetta rivoluzione demografica: il tasso di mortalità scese vertiginosamente e un contemporaneo tasso di natalità elevato portò ad un raddoppio della popolazione mondiale in solo due secoli. La popolazione europea in particolare passò da 100 milioni a quasi 200 milioni di individui e nel corso del XIX secolo raddoppiò. Il subcontinente indiano, ad oggi secondo solo alla Cina per popolamento, passò dai 125 milioni di abitanti del 1750 a circa 390 milioni nel 1941.

Nel 1975 la popolazione mondiale raggiunge i 4 miliardi di individui.

L’Onu stima che nell’anno 2040 sul nostro pianeta ci saranno circa 9 miliardi di abitanti.

Quanta gente manca nel mio bestiario?

(studio per una prossima mostra)