Della mia famiglia so poco e niente. Non vado oltre i nonni, alcuni dei quali, peraltro, ho conosciuto solo da bambina. Un buon motivo può essere che la mia era una famiglia di braccianti e i poveri hanno poche memorie (tanto meno averi) da lasciare in eredità. Non ho un oggetto, anche piccolo, che sia appartenuto ai miei avi. Non ho una leggenda, un mito famigliare a cui rifarmi. Eppure siamo stati una famiglia normale, dove si facevano figli, si abitavano case, si lavorava, si viveva. O forse, semplicemente, si attraversava la vita, che i problema erano altri.

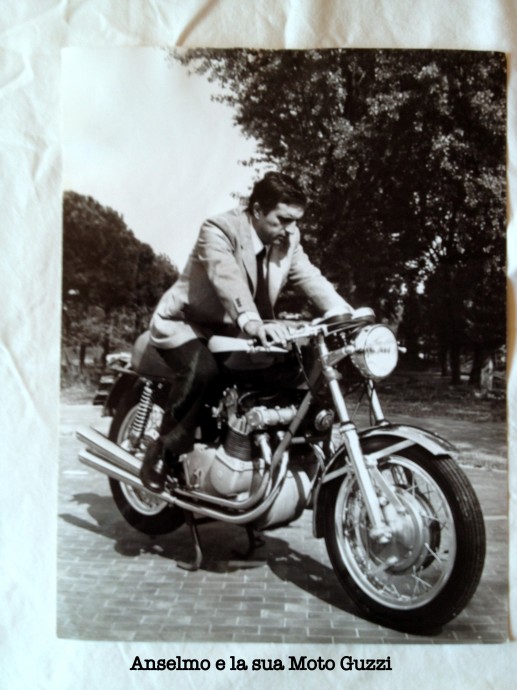

La mia famiglia è sempre stata di tre persone: io, la Marisa e Anselmo. E nella sua normalità, abbiamo sempre avuto un’atipicità: ai miei occhi non siamo mai stati una mamma, un babbo e una figlia. Eravamo in tre, tre persone. E questo ha avuto i suoi vantaggi e i suoi svantaggi.

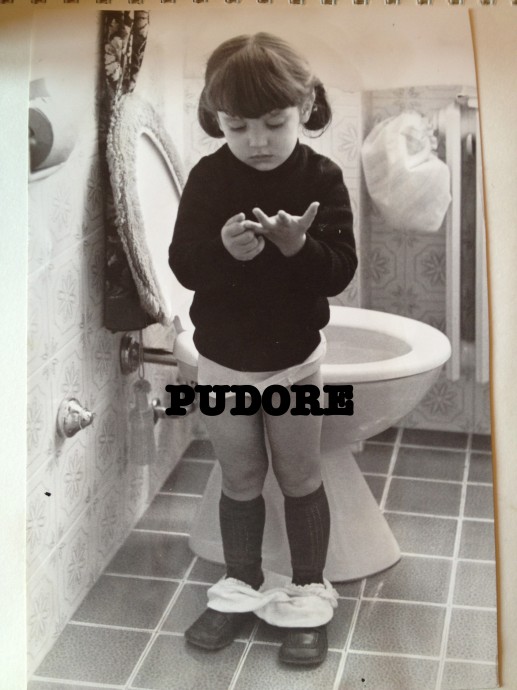

Da lungo tempo siamo rimasti in due e quando scateno Anselmo a cercare ricordi e aneddoti, lui finisce per andare a caccia di memorie con la sua macchina fotografica; l’ultima volta è tornato con la foto della palazzina anonima, oggi sulla strada per l’aeroporto, dove viveva da bambino. L’hanno appena ridipinta di quel rosso bolognese che tende all’arancione; ai suoi tempi doveva essere molto diversa. A dire il vero, l’ultima volta ha estratto dal cappello anche una busta di vecchie foto; quelle, in casa nostra, non sono mai mancate. Non potevi sederti sul gabinetto che la porta si apriva e venivi immortalato in quella posizione da papi e re.

Foto a parte, c’è dentro anche un biglietto in arrivo dalla Francia, Parigi. La data è del 1971, 21 dicembre. Listato a lutto, annunciava la morte di Monsier Ademo Parisini, fratello del nonno Amedeo. Ademo era morto due giorni prima nella sua casa di rue Saint-Blase 76, XX arrondissement. Così, uno zio (o prozio) di Francia lo vanto anch’io. Poco importa se – vado a memoria – facesse il muratore, non abbia fatto una particolare fortuna e soprattutto io non ne abbia altre memorie.

Che non è una questione di ‘roba’, come diceva Verga, ma di radici, di racconti e di leggenda. Io vivo di racconti e di miti.

Allora uno si attacca dove trova. Tipo la zia Augusta, pronunciata ‘Gusta. Era la sorella del nonno Egisto, pronunciato ‘Gisto. Quindi una Comellini, ramo materno (ma avevano una o due ‘m’?). La terza sorella era la Natalina e a lei quel gioco con l’apostrofo non funzionava (‘Atalina…..’Talina….).

La zia Augusta non era certo bella e soprattutto era considerata matta. Era un’allegrona, ma soprattutto aveva quel fisico a frigorifero che ora non ne fanno mica più. Tettoni a davanzale, un tutt’uno col bacino, lo stomaco e la pancia, poi due gambette magre che spuntavano da sotto l’orlo della gonna come due stecchi. Anzi, se ben ricordo portava anche i pantaloni, l’impavida. Aveva un marito, ma non aveva figli. Non ricordo come si chiamasse il marito, ma ricordo che aveva la faccia tonda e due occhietti a spillo color acqua trasparente. Forse non era stato un gran matrimonio il loro; lui dormiva in una sorta di sgabuzzino all’ingresso dell’appartamento di via San Felice. Nessuna finestra e giusto lo spazio per un lettino singolo. Anche lui, in virtù di quel suo loculo, passava per matto. Ma forse, semplicemente, cercava di tenersi al riparo dalla follia di dividere la stanza con la zia.

Che gli ultimi anni, la zia, aveva due ossessioni: i fumi e l’eredità. Infondate tutte e due. I fumi erano il frutto – diceva lei – degli acidi del fotografo al piano terra del palazzo. E avevi un bel da dire che un fotografo non fa fumi; se ben ricordo, l’Augusta un giorno finì persino nell’anticamera del sindaco a cercare conforto. Era Imbeni, mi pare, ma non credo che l’abbia mai ricevuta. Anche l’eredità non esisteva e quel poco che c’era da spartirsi se lo sono presi altri.

Sì, era una gran scassaballe. Quando telefonava, spesso la Marisa si negava al telefono; non sempre uno aveva quell’ora da dedicare a questioni fumose.

Però alla fine a me stava simpatica. Poi era abbastanza ‘a culo’. E almeno un segno l’ha lasciato.

“che i problema erano altri.”